インド史におけるスーフィズムの研究

ダルガー崇拝を廻って

木村 聡

はじめに

インドのイスラム教徒社会には、ダルガー崇拝とよばれる特異な現象がある。これは、元来はイスラム教の聖者の墓であるダルガーと呼ばれる宗教建築が、現世利益の追求を中心とする民間信仰的エネルギーの結節点として機能する、という現象である。しかも興味深いことに、この民間信仰的な習俗は、イスラム教徒のみならず、ヒンドゥー教徒にも浸透しているのである。

比較文明的な視点から見る時、この現象には二つの重要な問題が潜んでいる。

一つは特定の文明世界の内部で起こる高等宗教の大衆化の問題である。イスラム教は周知のように元来は最も厳格な一神教であり、聖者崇拝といった現象からは最も縁遠い性格の宗教であるはずである。しかし実際にはイスラム世界でも、スーフィズムと呼ばれる神秘主義思想を母体として聖者崇拝という習俗が見られるのであり、むしろ中世イスラム社会においてはこちらが信仰形態の中心の位置を占めるのである。ダルガー崇拝もこの流れの中で考えることができよう。高等宗教が民間に浸透していく際に、こうした変質をとげ、本来の教理から逸脱する傾向を見せることは、カトリックにおける同様な聖者崇拝等を見ても分かるように普遍的な現象である。ここには、あえて乱暴な言い方をすれば、奈良の教学仏教から鎌倉仏教にいたる仏教の変質と大衆への浸透や、弘法大師伝説等の発達、といった問題に通ずる一面があると思われる。

いま一つは二つの宗教の出会いと交流、そしてその中で発生する民間信仰レベルでの信仰習俗の混交・習合の問題である。前述したようにこのダルガー崇拝という習俗はイスラム教徒のみならずヒンドゥー教徒にも深く浸透している。この際、民衆的な意識レベルでは、自らの帰属する宗教に対する同定が流動的になる例も見られる。例えばヒンドゥー教徒がダルガーにお参りする時だけ一時的にイスラム教徒になり、出てくる時にヒンドゥー教徒にもどる、といった具合である。またしてもあえて乱暴な言い方をすれば、ここには神仏習合等と共通する問題点を見出すことができるだろう。

このような二つの宗教の混交・習合という現象は別に珍しいことではない。キリスト教にしろ仏教にしろ、その布教の過程で必ず他の宗教と混交し変質をとげている(実はこの変質は、前述の問題点その一と切り離して考えることはできない)。しかしこのダルガー崇拝を廻るそれが特に興味を引くのは、ここで交流しているヒンドゥー・イスラム両教が共に一文明を代表する高等宗教であり、一般的な高等宗教対土着宗教という図式と一線を画すからである。しかもその背後には、インド亜大陸を舞台に展開するヒンドゥー・イスラム両大文明の、長期にわたる全面的な交流という歴史事象がひかえているわけである。

このように見てくると、今日的な問題意識から、より興味を引かれるのは第二点の方であろう。いわゆる「西欧の衝撃」以来、全地球的な規模で進行中のヨーロッパ文明の他文明への挑戦に対する各文明の応答の試みの中で、全ての文明世界は苦しみに満ちた変容を迫られている。こうした時に、二つの大文明が長期にわたって行なった全面的な交流、という人類史上でも希有の経験の与えてくれる示唆は貴重なものだからである。

しかし、残念ながらこの魅力的なフィールドは充分に開拓されているとは言い難い。インド学では仏教からヒンドゥー教への流れの研究が、イスラム学では西アジアのそれについての研究が本道とされ、インドのイスラム、というのはとかくまま子扱いされている。このため、一般的な議論の前提となる基礎的な実証的研究の積み重ねの量が絶対的に不足しているからである。またこれにはインド学を歴史的に扱おうとする時、常につきまとう文献資料の絶対的不足という問題もからんでくる。

そこで本稿の目的は、文献資料の不足を補うためにダルガー建築の変遷をたどりながら、第一点のイスラム教の大衆化のプロセスのインドにおける具体相を追求し、その中で第二点のヒンドゥー教との交流にも目を配っていくことである。

1 三大聖者のダルガー

さて、ここで主な考察の対象にするのは、近年荒松雄氏によって詳細に調査されたデリーの三大聖者のダルガーである(1)。しかしこのテーマは一般の読者にはなじみが薄いと思われるので、歴史的な背景を若干説明しておこう。日本人一般の間では、仏教消滅以後のインドに対する関心が低いためなじみが薄いが、一三世紀以後のインドでは幾多のムスリム政権が興亡した。最も有名なのが奴隷王朝(1206~1298)、ハルジー朝(~1320)、トゥグルク朝(~1414)、サイイッド朝(~1451)、ローディ朝(~1526)、そしてムガル帝国(1526~1858)である。前の五つを合わせて、デリー・サルタナットと呼んでいる。これから問題にしようとする三大のダルガーの主人公であるいわゆるデリーの三大聖者、クトゥブッディーン(1186?~1236?)、ニザームッディーン(1238~1325)、ナスィールッディーン(1274?~1356)が活躍したのは、この奴隷王朝からトゥグルク朝初期までの時代である。彼ら三人はチシュティー派と呼ばれるインドのスーフィー教団(これらについては後述)の長老(シャイフ)としてデリーで宗教活動を行ない、死後デリーに葬られた。その墓が幾多の変遷を経て、寄進建造物や、ムガルの皇帝までも含む崇拝者の墓等にとり囲まれ、現代の大ダルガーにまで成長したわけである。そしてこれらのダルガーはいずれも、現在のインドにおける重要な民間信仰の場として、イスラム教徒のみならずヒンドゥー教徒をも引きつけているわけである。

さて次に、荒氏が各ダルガー内の建造物について推定した年代を手がかりに、各ダルガーの成長の後を追っていこう。

各ダルガーは、モスクや門等の大がかりな寄進建造物やムガル皇帝の墓等、実に様々な建造物を含んでいる。そこで筆者はこれらの建造物をその性格からとりあえず次のように分類してみた。

(イ)聖者自身及びその身内(家族や弟子)の墓

(ロ)支配者層の墓

(ハ)その他の墓

(ニ)寄進建造物

以上の四つである。

さて、それではまずクトゥブッディーンのダルガーから見ていこう。彼は、今日デリーにおけるチシュティー派の開祖として広く崇敬されており、「クトゥブ=サーヒブ」(荒氏の流儀に従えば「おクトゥブさま」)と敬愛の念をこめて呼ばれている。そのダルガーは現在、後述するニザームッディーンのそれと並んでデリーで最大規模のものである。

前述の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)、夫々について、(1)サルタナット期、(2)ムガル前期、(3)ムガル後期(2)の各時代の様子を調べてみよう。

(1)サルタナット期

(イ)の身内の墓が全部で5である。

(ロ)の支配者層の墓は0である。

(ハ)その他の墓も0である。

(ニ)の寄進建造物が2。ただしこれらはいずれも構造・様式から見てせいぜいサルタナット末期のものであり、むしろ伝承に反してムガル期のものとすることも可能ということである。この場合はこれも0となるわけである。 (2)ムガル前期

(イ)身内の墓は0。

(ロ)支配者層の墓は1。

(ハ)その他の墓は0。

(ニ)の寄進建造物は三つとなる。前述のサルタナット期に入れられているが、むしろムガル期とすることも可能な二つをもしここに入れるならば、ここが5になる。

(3)ムガル後期

(イ)身内の墓は3。

(ロ)支配者層の墓は9。ここが急増している。

(ハ)その他の墓2。

(ニ)寄進建造物は14。

以上のようになっている。

次にニザームッディーンのダルガーを見よう。彼はクトゥブッディーンの孫弟子にあたり、デリーにおけるチシュティー派の勢力を事実上確立した人であり、トゥグルク朝の創始者ギャースッディーンと争う程の社会的影響力を行使したと伝えられる大スーフィーである。彼のダルガーもクトゥブッディーンのそれと並んで大規模なものであり、広範囲の崇敬を集めている。

彼のダルガーについては、(1)サルタナット初期(ニザームッディーンの生存時及びその直後)、(2)サルタナット中期以降、(3)ムガル前期、(4)ムガル後期に区分して見よう。

(1)サルタナット初期

(イ)身内の墓は6。ただし荒氏によれば一つは不確実。

(ロ)支配者層の墓0。

(ハ)その他の墓0。

(ニ)寄進建造物2。

(2)サルタナット中期以降

(イ)身内の墓4。

(ロ)支配者層の墓1。ただし荒氏によればこの同定は極めて疑わしく、そうなるとここは0である。

(ハ)その他の墓3。

(ニ)寄進建造物5。

(3)ムガル前期

(イ)身内の墓2。

(ロ)支配者層の墓7。

(ハ)その他の墓8。

(ニ)寄進建造物2。

(4)ムガル後期

(イ)身内の墓1。

(ロ)支配者層の墓8。

(ハ)その他の墓1。

(ニ)寄進建造物2。

以上のような具合になる。クトゥブッディーンの場合と比較して、その生存年代の直後にすでに寄進建造物が現れている点に注意してほしい。

次にナスィールッディーンのダルガーを調べてみる。彼はニザームッディーンの弟子であり、チシュティー派最後の大スーフィーである。彼のダルガーも前記二者のものには及ばないが、かなり大規模なものであり、崇敬を集めている。

彼のダルガーについては、(1)トゥグルク朝後期、(2)トゥグルク朝後期またはサルタナット末期、(3)サルタナット末期、(4)ムガル初期、(5)ムガル中期以降に区分して見てみよう。

(1)トゥグルク朝後期

(イ)身内の墓2。

(ロ)支配者層の墓0。

(ハ)その他の墓3。

(ニ)寄進建造物1。

(2)トゥグルク朝後期またはサルタナット末期

(イ)身内の墓0。

(ロ)支配者層の墓0。

(ハ)その他の墓5。

(ニ)寄進建造物1。

(3)サルタナット末期

(イ)身内の墓0。

(ロ)支配者層の墓1。前述のニザームッディーンのダルガー内の疑わしい一基を除くと、これが支配者層の墓の最初の例となる。

(ハ)その他の墓4。

(ニ)寄進建造物2。

(4)ムガル初期

(イ)(ロ)(ハ)(ニ)、全て0である。この時期には何も建造されていないらしい。これは特に注意を引く現象である。

(5)ムガル中期以降

(イ)身内の墓0。

(ロ)支配者層の墓0。

(ハ)その他の墓2。

(ニ)寄進建造物3。

以上のような結果になる。

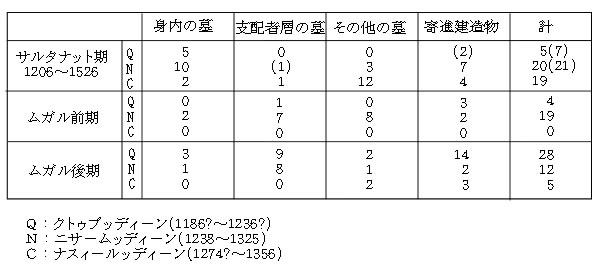

さて、これを多少の年代等のずれに目をつぶって比較対照しやすいようにまとめたのが表1である。右端の建造物の総計欄を見ると一見各ダルガーは、主人公の聖者の死後、

一応順調な成長をとげてきたように見える。これは各ダルガーが現在持っている宗教的権威は、主人公の聖者の生前の権威に直接由来する、という見解を支持するように見える(荒氏等はこうした見方をとっておられる)。しかし分類された表をよく検討してみるといくつかの奇妙な点が浮かび上がってくる。次にそれを列挙してみよう。

(a)サルタナット期とムガル期とのクトゥブッディーンのダルガーの対比

サルタナット期のクトゥブッディーンのダルガーには、

様式的に見て、伝承されてきた建造年代のあやしい二つの寄進建造物を除くと、その家族や弟子の墓しか造られていない。これは現在のそれの重要性やムガル後期の著しい発展と好対称をなしている。

(b)サルタナット期とムガル期の支配者層の墓の対比

大ムガル帝国の皇帝の墓までがダルガー内に造営されるムガル期の状況に対し、サルタナット期には支配者層の墓はわずかに二基を数えるのみである。しかもそのうちニザームッディーンのダルガー内のものは、実際は彼の弟子のものである可能性が強い。そうすると同時期の支配者層の墓は、サルタナット最末期のローディー朝のもの一基となる。

(c)ムガル初期におけるナスィールッディーンのダルガーの空白

これに対しては説明を要しないだろう。他の二人のダルガーが着々と形を整えつつあるこの時期に、なぜか彼のダルガーのみが全く無視されているのである。

大体以上のような問題点が浮かび上がってくる。こうした現象の原因はいったいどこに由来するのであろうか。またこうした現象はインド史におけるイスラム思想の展開の中でどのような位置を占めるのだろうか。こうした問題を考察していく準備として、まずスーフィー思想の歴史と、そのインドでの展開を追ってみたい。

表1

2 スーフィー思想

どんな宗教の下にも、神秘体験による人間と神的存在の直接的な交流を説く思想家達が存在する。

イスラム教において彼らはスーフィーと呼ばれている。

初期には禁欲主義的な色彩を帯びていたが、やがて人間と神との愛を強調するようになり、ついに神人合一の思想にまで発展していった。もちろん代表的なセム的一神教であるイスラム教では、人間と神との直接的交流は異端思想であり、まして神人合一などとんでもない話である。そのためスーフィズムはその豊かな思想的展開にもかかわらず、いやむしろそれ故にこそ、長い間一部の宗教的エリートの秘説にとどまっていた。

こうした状況に変化が生じるのは、12世紀にガッザーリーが出てからである。哲学者・神学者でありながら、自身スーフィーでもあった彼は、神秘体験の深さでは後のアラービー等に及ばないが、よりバランスのとれた人物であったらしい。彼の下でスーフィズムは正統神学との統合を果たすのである。

こうして宗教的エリート達の手から解放されたスーフィズムは、これ以後大衆化の道を歩むことになる。元来、一般民衆にとっては、正統派の説く超越神よりもスーフィズムの愛の神の方が親しみ易い。しかもこのころすでにスーフィズムは、正統神学ではうまく処理しきれない、民衆のより卑近で日常的な宗教的願望を吸い上げることを可能にする思想を生み出していた。それが聖者崇拝である。

神との神秘的交流の思想的定式化の中で生まれてきた聖者、という概念は、民衆の日常的な願望を、人間とは直接交流を持たない神に代わってかなえてくれる聖者、という概念に発展していく。それはやがて、15世紀以降のスーフィー教団形成の流れの中で、教団の祖師の呪力(バラカ)

を継承するシャイフに対する崇拝へと展開していく。この段階での聖者という概念は、超歴史的、超人格的なものとなっていると言えよう。

こうした時期のスーフィズムのもう一つの側面が宗教的寛容という側面である。つまりスーフィズムの思想をつきつめていくと、神への愛が信仰の第一義であって、外面の形式などはどうでもいいということになる(念仏をつきつめて戒律の無視に至るのと一脈通ずる所がある)。このためスーフィズムは、外来の習俗・観念や、民間信仰的なそれに対するイスラムの態度を著しく寛容なものにした。日々のルーティンな習俗・慣行が民衆の宗教的営為の中に占める重要性を思う時、このことが非ムスリムを含む一般民衆への、スーフィズム化されたイスラムの浸透を容易にしたことは想像に難くない。

このようにしてスーフィズムは中世以降のイスラムの民衆的形態の主流になってゆく。こうした状況は一八世紀の

ワッハービー運動以降の原理主義的な批判が行なわれるまで続くのである。

イスラム世界一般における上のような状況の中で、スーフィズムはムスリム政権の成立と相前後してインド亜大陸に流れこむ。中でも一三世紀初頭にアジメールに拠を構えたムイーヌッディーン=チシュティーなる人物以来その組織的な活動が活発になる。

ここで注意しておかなければならない点が二つある。

第一点は、この時期が先に述べたガッザーリーによるスーフィズムと正統思想との統合の時期だ、ということである。つまりこの当時の教団の指導者たるシャイフ達の思想的態度は、著しく正統主義的な要素を帯びていたということができるのである。

第二点は、第一点と相補的な関係にある。つまり、この時期はスーフィズムの大衆化の開始期でもあって、思想的指導者の態度とはうらはらに、民衆レベルでは信仰習俗の混交・習合を促す寛容な態度が現われはじめていたと考えられるのである。

第一点の、スーフィー指導者達の思想的態度とそのインド史上における変遷について、パンジャーブ地方のスーフィー詩人達の詩によってまとめられた、インド人学者シャルダの研究(3)に基づいて見てみよう。彼によると同地方のスーフィー思想は、1398年のティムールの侵入以前と以後とで大きく変化する。その変化を我々に特に興味のある点を中心に要約すると次のようになる。

(イ)ティムール以前の思想的傾向

(a)シャリーアに対する厳格さ

(b)神の超越的な性格

(c)人間と神との隔絶

(d)恩寵の概念の欠如

(ロ)ティムール以後の思想的傾向

(a)シャリーアの無視

(b)神の内在的な性格

(c)人間と神との合一

(d)恩寵の概念の重視

以上のような変化の背景としては、ティムール以後のサルタナット政権の弱体化に伴う一般的な政治的・思想的な混乱状況の中で正統思想の統制力が弱まったことがあるだろう。シャルダはバクティズムの影響を主張しているが、性急にこうした結論を出すことは避けるべきであろう。

さて、上のような変化はインドのスーフィー思想が当初の奈良仏教的性格から一五世紀以降の鎌倉仏教的な性格に変化したことを示している。つまり、スーフィー思想家達の内部でも、この思想的傾向の大衆化が著しく進んだことを示しているだろう。

では第二点の民衆レベルでの信仰習俗の状況はどうだったのだろうか。こうした点についての具体相の追求は困難を窮めるが、一応の示唆を与えてくれるものとして、サーラー・マスウド・ガージーなる人物のダルガーについて、シュヴェリンの研究(4)に基づいて見てみよう。

この人物は本来はスーフィーではなく武人であったが、死後、聖者として崇拝され、その墓もダルガーとして崇拝されている人物である。彼はインドへの度重なる遠征で知られるアフガニスタンのガズナ朝のマフムードの甥であり、1033年(?)に19歳でヒンドゥー教徒との戦いで戦死した。そして彼はイスラム教徒によって、後に聖者として崇拝されるようになるのであるが、ここで注意しなければならないのはその埋葬場所である。つまり彼は、戦死した時陣を布いていた場所の関係で、ヒンドゥー教の聖地に葬られたと伝えられているのである。とすれば、彼の埋葬後も付近のヒンドゥー教徒がそこを訪れ、宗教的行為を行なったであろうことは容易に想像できる。更に興味深いのは、シュヴェリンが、ヒンドゥー教徒達が彼を恐れているうちにかえって彼を崇拝するようになっていったことを示唆していることである。こうした祟り神的な発想が洋の東西を問わず、宗教的感情の有力な源泉になっていることは論を待たないであろう。

上のような次第で、思想的レベル、民衆的レベル双方で、スーフィズムの大衆化とそれに伴う聖者崇拝の浸透、という状況が着々と進行していったわけである。このような二つの流れの結節点として、前述のダルガー崇拝という現象が現れてくるのである。

3 結論

さて、以上のようなスーフィズムの大衆化の進行という思想的背景の下で、前述の三大聖者のダルガー建造史における問題点を見ていくとどうなるであろうか。筆者は次のように考えると、前述の三つの問題点を一つの観点から総合的に説明できると思う。つまり、ダルガーに対する尊崇には、祀られているシャイフの人格に対する直接的な記憶に基づく段階と、超歴史的、超人格的な聖者に対する崇拝の念に基づく段階の二つの様相があり、この間には断絶があるとする観点である。

この観点から、大体以下のような過程を考えることができる。

まず、クトゥブッディーンがデリーで活動を開始した当初、チシュティー派はスーフィー社会内での一勢力にすぎなかった。そのため、彼の死後その墓の回りには、彼の人格に対する直接的な記憶を持つ人々の墓が造られたにすぎなかった。しかし次のニザームッディーンの時代になると、同派の社会的影響力は時の権力者にとっても無視し得ぬものになってゆく。そのため彼と彼の後継者ナスィルッディーンのダルガーには、比較的早い時期から多くの建造物が時の権力者から寄進されている。これは、無視することも潰してしまうこともできない社会的勢力に対する当然の態度だろう。ここまではシャイフ達の歴史的人格とその影響力とに対する畏敬の念がダルガーの整備の主な原動力になっていたと考えられる。

しかし、ティムール以後のスーフィー思想の変質、という状況の中でこうした事態は変わってくる。この変化はおそらくスーフィズムの大衆化を促進し、さらにバラカ(呪力)の源泉たる聖者に対する崇拝、という習俗もインドのムスリム社会に浸透させただろう。こうした流れの中で、来世における魂の平安のために、より神に近く、バカラの源泉でもある聖者の力にあやかるためにそのダルガー内に自分の墓を造る、という習俗が確立する。そしてついにそれは支配層にも及び、ムガル期には皇帝までが自分の墓をダルガー内に造営するという事態にまで至る。

このように考えてくると(a)のクトゥブッディーンのダルガーがムガル期に急に脚光をあびてくる理由も容易に説明がつく。聖者の持つバラカに対する崇拝が、超歴史的、超人格的な性格を持つものである以上、それは容易により古い権威にさかのぼる。故に継続してそのダルガーが重要視され続けているニザームッディーンに対する崇拝がこのような聖者崇拝に変わった時、それは必然的にその師でああるクトゥブッディーンまでさかのぼるはずだからである。

(b)については論をまたない。

(c)についても容易に説明できる。ティムール以後のサルタナット統治の混乱の中で、比較的重要性の薄かったナスィールッディーンのダルガーが忘れられる。その後民間信仰としての聖者崇拝が起こってきた時、民衆の想像力は直接的記憶に満ちた、歴史的により近い時代の人物よりも、過去の人物に投影されると考えられる。そのため聖者崇拝の開始期にもナスィールッディーンのダルガーは無視される、と考えることができるからである。

以上に述べたことをかいつまんでみると次のようになる。

当初、インドに流入した時は正統主義的な色彩を帯びていたスーフィー思想が、次第に大衆化する方向に変質したこと。これは奈良の教学仏教から鎌倉仏教への変質と対比させると理解し易いだろう。そしてこれに伴い、民衆の間で聖者崇拝という習俗が確立していったこと。そしてこの習俗の展開の中で、元来は正統主義的な思想傾向を持っていた初期のシャイフ達が、その歴史的人格とは無関係な超歴史的な聖者として崇拝されるにいたったこと。大よそ以上のような経過が建造物の変遷の分析から読みとれる。ここには、空海という歴史的人物と弘法大師という超歴史的な人格との関係に一脈通ずる問題があると思う。

以上の推論が正しければ、次のようなことが予測できる。

バラカの源泉を求めてクトゥブッディーンまでさかのぼった民衆の想像力は、さらに過去までさかのぼるのではないだろうか。事実、インド全体のチシュティー派の開祖であるムイヌッディーン=チシュティーのダルガーについて、次のようなことが言える。現在はこのダルガーは全インドで最大規模のダルガーの一つであること。しかし最初期のそれは、虎の徘徊する森の中の露天の墓だったこと。更に、最初に建造物が造られたのが1500年前後だったこと等である。建造物の資料が無いので確かなことは何も言えないが、大よその目安にはなるだろう。

論じ残した問題点をいくつか挙げて結語に代えたい。

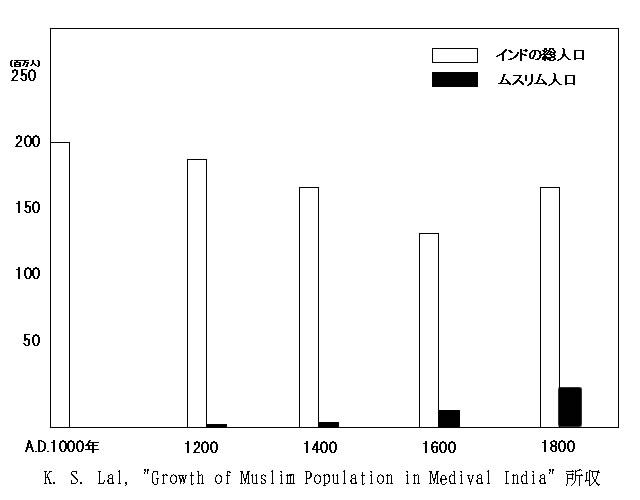

一つは、ヒンドゥーからイスラムへの改宗に際してスーフィズムの果たした役割である。特に初期のスーフィー聖者の果たした役割については、インドの学者の間でも見解の対立があった。つまり後世に成立した聖者伝の記述に則して彼らの布教活動を重視する立場と、それに否定的な立場である。いままで述べてきたことから明らかなように、筆者の立場は前者に対して否定的である。筆者はむしろ大衆化進行後のスーフィズムとヒンドゥー教の習俗の混交の方に改宗の原動力を見る立場を取っているが、これをさらに論じる紙数はない。前述のサーラー・マスウド・ガージーのダルガーの場合等を見ていただきたい。なお参考までに、インド人学者がムスリム人口の動向を推計した表を表2に掲げておく。スーフィズム大衆化の時期にあたる16世紀前後にムスリム人口が急増しているのがよみとれる。

さらに問題になるのは、スーフィー思想とヒンドゥイズム特にバクティズム等との思想交流であろう。ただし夫々の内在的な思想的発展の歴史を無視しての表面的な類似からの安易な比較はつつしまなければならないだろう。

付表2

註

(1)荒松雄『インド史におけるイスラム聖廟』(東大出版会 1977年)。

(2)以下の時代区分は荒氏の前掲書によっているが、必ずしも厳密な年代区分ではない。大体のめやすと考えていただきたい。

(3)S.R.Sharda, "Sufi Thought, Its Development in Panjab and Its Impact on

Panjabi Literature from Baba Farid to 1850AD",New Delhi,1974.

(4)K.G.V.Schwerin, "Saint Worship in Indian Islam.The Legend of the Martyr

Salar Masud Ghazi",I.Ahmad ed. Ritual and Religion among Muslims in India.

参考文献

スーフィズム一般については、近年多くの文献が出版されているのでそれを参照してほしい。

スーフィズムの大衆化については、

古林精一「エジプトにおけるスーフィー教団の成立」(『東洋史研究』32―2)

同右「エジプトにおけるスーフィー教団と聖者崇拝」(『史林』58―2)

川本正知「ナクシュバンディー教団の修業法について」(『東洋史研究』42―2)

インドのスーフィズムについては、

黒柳恒男、土井久弥『インドの諸宗教―宗教のるつぼ―』(アジア仏教史 インド編Ⅴ 校正出版)

M・ヘーダエートゥッラ、宮元啓一訳『中世インドの神秘思想―ヒンドゥー・ムスリム交流史―』(刀水書房)

M.Mugeeb,"The Indian Muslims", London, 1967.